河南

豫

豫是河南的简称。豫字由予与象构成,象是今大象的含义,而予是由邑演变而来,代表城邦。

有一种说法,远古时期,中原地区气候温暖,很多大象在当地活动(殷墟考古发现了亚洲象的遗骨),于是称象州。但是为了与象作为动物区分,加上“邑”字以表地名,就成了豫州。

河南博物院

贾湖骨笛

河南博物院镇院之宝之一,贾湖骨笛来自于约8000年前,直接将中国音乐史往前推进了几千年!

一般认为,中国传统音乐只有五音:宫商角徵羽,即do、re、mi、so、la。(在中国,形容不会唱歌经常说“五音不全”)

贾湖骨笛有五孔、六孔、七孔甚至八孔,从最初的五音到七音,音阶完整,打破了传统音乐只有五音的固有看法。

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”。除了音阶外,一般还认为笛子是从羌传入的,贾湖骨笛的横空出世,证明了中原地区早就存在了笛子,而且还是七音完备的笛子!

骨笛使用水鸟(鹤类)的尺骨锯去两端钻孔而成,现代音乐家使用它吹出了乐曲《小白菜》,说明早在8000多年前,我们的先人就已通晓乐理。骨笛被发现时,是作为随葬品埋葬在墓葬内的,同时还有其他随葬品多达60多件,说明当时已出现阶级划分。

妇好鸮尊

妇好鸮尊出土于殷墟妇好墓,妇好是商王武丁的妻子,她既是战神,又是祭司,为什么这么说呢?

鸮,即猫头鹰,在古代常被当做不祥之兆,但在商代,因为猫头鹰眼神深邃、神秘,捕猎时一击必中,迅猛异常,被当做是战神的象征。结合甲骨文中对于妇好带领征战的事迹,我们可以认定,妇好是中国历史上第一位女战神。

妇好墓还出土了大量的甲骨文,其中记载武丁曾很多次要求妇好主持祭祀,说明武丁对妇好的祭祀能力很信任。

妇好墓中出土了1928件器物,还有6000多枚贝壳,左传有言:“国之大事,在祀与戎”,妇好作为一个女将军,同时作为祭司,可见其地位在当时有多尊贵。

除了妇好鸮尊外,妇好墓还出土了三联甗、战斧等器物。

尊是古代用于盛酒的容器,也是祭祀用的礼器,同时,也作为明器与王公贵族一起入葬。

尊在现代汉语中常表达“尊贵”、“尊重”的含义,可见尊这个器具在古代就有很大的分量,封建时期分封诸侯时,君主会随赠一些鼎、簋、尊等用具给诸侯王。

妇好鸮尊出土时为一对,除了河南博物院这一件外,还有一件藏于中国国家博物馆。

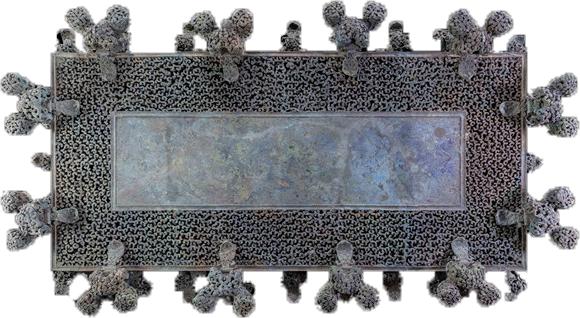

云纹铜禁

云纹铜禁是春秋时期的青铜器物,是春秋时期一代霸主楚庄王之子、楚康王令尹子庚的陪葬。

禁是盛放酒器的案台,因吸取夏商两朝因酒失国的教训,周朝有非常严格的酒禁制度,只有在祭祀等重大场合的时候,才允许饮酒。

云纹铜禁霸气十足,禁身上部有12条龙形异兽盘绕,探首吐舌,成拱卫之势;禁的底部也有12只异兽,昂首吐舌,共同支撑起禁体;铜禁台面及四周均有似多多白云的纹饰作为装饰,做工繁杂,精美异常。

云纹铜禁发掘时,残缺不全,实可谓“残云”铜禁,残缺的碎片就装满了两麻袋,经历了四年的修复,才得以呈现出现在的样子。说到修复,就要说一下云纹铜禁的制作工艺 —— 失蜡法。

失蜡法简而言之由以下几个步骤构成:

- 制作蜡样,使用蜡制作出器具的形状;

- 在蜡样外部反复浇淋细泥,以成泥范

- 加热,融化蜡样(即失蜡),形成空范

- 在空范中浇淋铜水,待铜水冷却后,敲掉范壳,便制作完成

失蜡法能做出非常复杂的制品,但是其缺点在于,每制作一个制品,就要损失一个范壳,需要反复制作蜡样和范壳。

莲鹤方壶

莲鹤方壶于1923年在河南新郑李家楼郑公大墓发掘,出土时为一对,一件藏于河南博物院,另一件藏于故宫博物院。

莲鹤方壶壶身饰有蟠螭纹(螭:没有角的龙),壶耳为一对龙形异兽,壶周有小型怪兽盘绕,壶足为两个卷尾兽,作盘脚吐舌状。

莲鹤方壶最精彩的地方是壶盖,壶盖上有一朵盛开的莲花,莲花中央有一只展翅欲飞的仙鹤。这种造型在今天看来,并不会特别震撼,但是在商周时期,大型青铜器是王公贵族的专属,并且往往用于祭祀或陪葬品,因此,常以龙、蛇、虎等猛兽为装饰,以示庄严,并表达一种强烈的对未知世界的尊重。而莲花、仙鹤这种造型,在崇尚鬼神的当时看来,未免过于激进。

郭沫若先生说:“此鹤初突破上古时代之鸿蒙,正踌躇满志,睥睨一切,践踏传统于其脚下,而欲作更高更远之飞翔。此正春秋初年由殷周半神话时代脱出时,一切社会情形及精神文化之一如实表现。”

杜岭方鼎

杜岭方鼎于1974年出土于郑州市张寨南街杜岭土岗,出土时为一对,其中大的一尊称为“杜岭一号鼎”,现藏于中国国家博物馆,在河南博物院珍藏的这一尊,称“杜岭二号鼎”。

杜岭一号鼎高100厘米,二号鼎高84四周饰有乳钉纹,中部饰有饕餮纹,两侧有立耳,微微外翻,两足饰有饕餮纹。

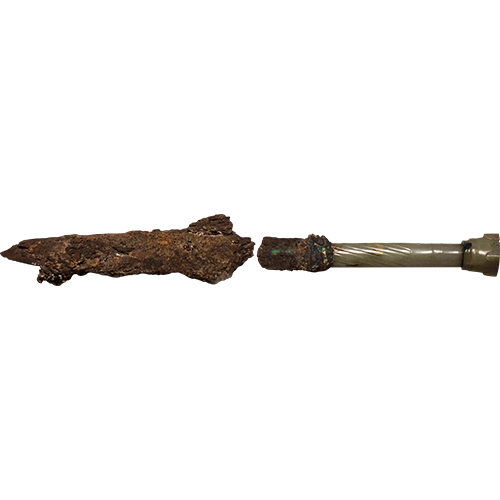

玉柄铁剑

玉柄铁剑被发掘于三门峡市虢国国君虢季的陵墓,因其是现今发现的最早的人工冶铁,玉柄铁剑因此被称为“中华第一剑”。

玉柄铁剑的精髓在于其为铁器,直接将中国的冶铁历史往前推进了两个世纪!从青铜器到铁器的过渡,意味着生产力的巨大提升,也标志着代表奴隶社会的周朝终将会在历史的洪流中成为过往。

四神云气图壁画

四神云气图壁画出土于河南永城芒砀山西汉梁王刘买墓,刘买是汉景帝刘启的兄弟梁王刘武(电视剧《汉武大帝》中与景帝刘启争夺皇位的梁王)之子,此壁画表现了西汉时期崇尚神仙的精神世界,为什么这么讲呢?请听我一一道来。

四神云气图,先说四神。壁画正中间的为青龙,青龙乃四大神兽(青龙、白虎、朱雀、玄武)之一,画面中青龙拥有长长的龙角,龙口完全张开,长舌卷曲,缠绕在一怪兽身上。

青龙正上方为朱雀(对应地下四灵中的凤凰),口衔龙角,与青龙成龙飞凤舞之势。

青龙下方为白虎,身躯跃起,足攀神树,有跃起吞食灵芝之势。

青龙、朱雀、白虎、神兽,此四神皆表祥瑞,壁画四周满布祥云,表达了一种墓主人渴望生命永续,升天化为神仙的强烈渴望。

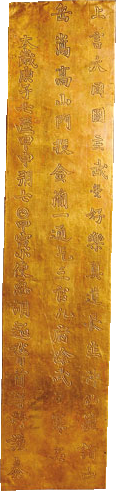

武曌金简

金简上刻有铭文:

“上言:‘大周国主武曌好乐真道,长生神仙,谨指中岳嵩高山门,投金简一通,乞三官九府除武曌罪名。’太岁庚子七月甲申朔七日甲寅,小使臣胡超稽首再拜谨奏。”

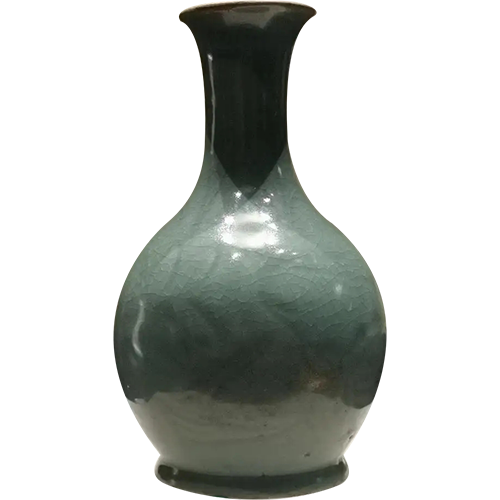

汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶

要说此瓶,先说汝窑。

汝窑,起源于北宋,北宋有五大官窑(官窑:即给皇家供应瓷器的窑):汝、钧、官、哥、定,汝窑为五窑之首。

汝窑经营的时间只有二十年,后因宋金战争而荒废,从汝窑生产的瓷器流传至今的极少,因此极为珍贵,有“纵有家财万贯,不如汝瓷一片”的说法。

汝窑瓷器以玛瑙为釉,色彩独特,釉色随光变幻,有“雨过天晴云破处”的美誉。

殷墟

殷墟博物馆

车马坑

从车马坑可以看到商代的人殉真的是非常普遍的。

妇好墓

妇好墓是商王武丁之妻妇好的陵墓,妇好墓出土了1928件随葬品,其中尤以妇好鸮尊、三联甗、偶方彝为精品。

后母戊鼎

后母戊鼎,又称司母戊鼎,于1939年出土于河南安阳武官村,现藏于中国国家博物馆。

羑里城

岳飞庙

太行大峡谷

白马寺

名字由来

白马寺因纪念白马驮经而得名。

东汉明帝曾梦丈六金人,顶佩白光,自西方飞来。于是感梦求法,命人去西方取经,取经人在大月氏遇到从天竺来的法师摄魔腾与竺法兰,得佛经佛像,以白马驮经,返回洛阳。白马寺由此得名。

白马寺门口有一对白马石像,这对石像并不是白马寺始建时存在的,而是将北宋魏咸信墓前的石马迁移至此。

关于“寺”

现代汉语中常说“寺庙”,但在古代汉语中多以一字为一词,因此古汉语不说寺庙,寺就是寺,庙就是庙。

中国古代只有庙,早在商代时,我们的祖先就非常重视祭祀,最早只是祭奠祖先,后来有了宗教信仰,多了更多对于神明、天象的祭祀。祭奠祖先的庙成为祖庙(或宗庙、家庙),皇家祖庙称太庙,皇帝死后在宗庙中供奉牌位的名字称庙号。

寺最早是政府的特定行政机构的名称,例如大理寺相当于现在的最高法院,大理寺在秦朝时称廷尉,在西汉景帝时改称大理,后又在北齐时正式称为大理寺。

取经归来洛阳后,汉明帝将僧人、佛经、佛像安置在鸿胪寺,鸿胪寺与大理寺类似,也是政府的行政机构之一,相当于现在的外交部。

后来,汉明帝又命人专门修了专供储藏佛经佛像以及僧人译经的建筑,同时沿用了寺这个叫法,为了纪念白马驮经,于是称白马寺。

佛教

不管是龙门石窟还是白马寺,都与佛教密不可分。

关于佛教的基本知识,可参考这篇文章:佛教知识概览 。

旅游线路

从白马寺正门进入,途径天王殿、大雄殿、千佛殿、接引殿、毗卢阁。

龙门石窟

伊阙、龙门

伊河(古称伊水)贯穿而过,如同大门,龙门山与香山分立两侧,形同古代门阙,因此称为伊阙。

后隋炀帝定都洛阳,并将宫殿正对伊阙,至此,伊阙又称龙门。

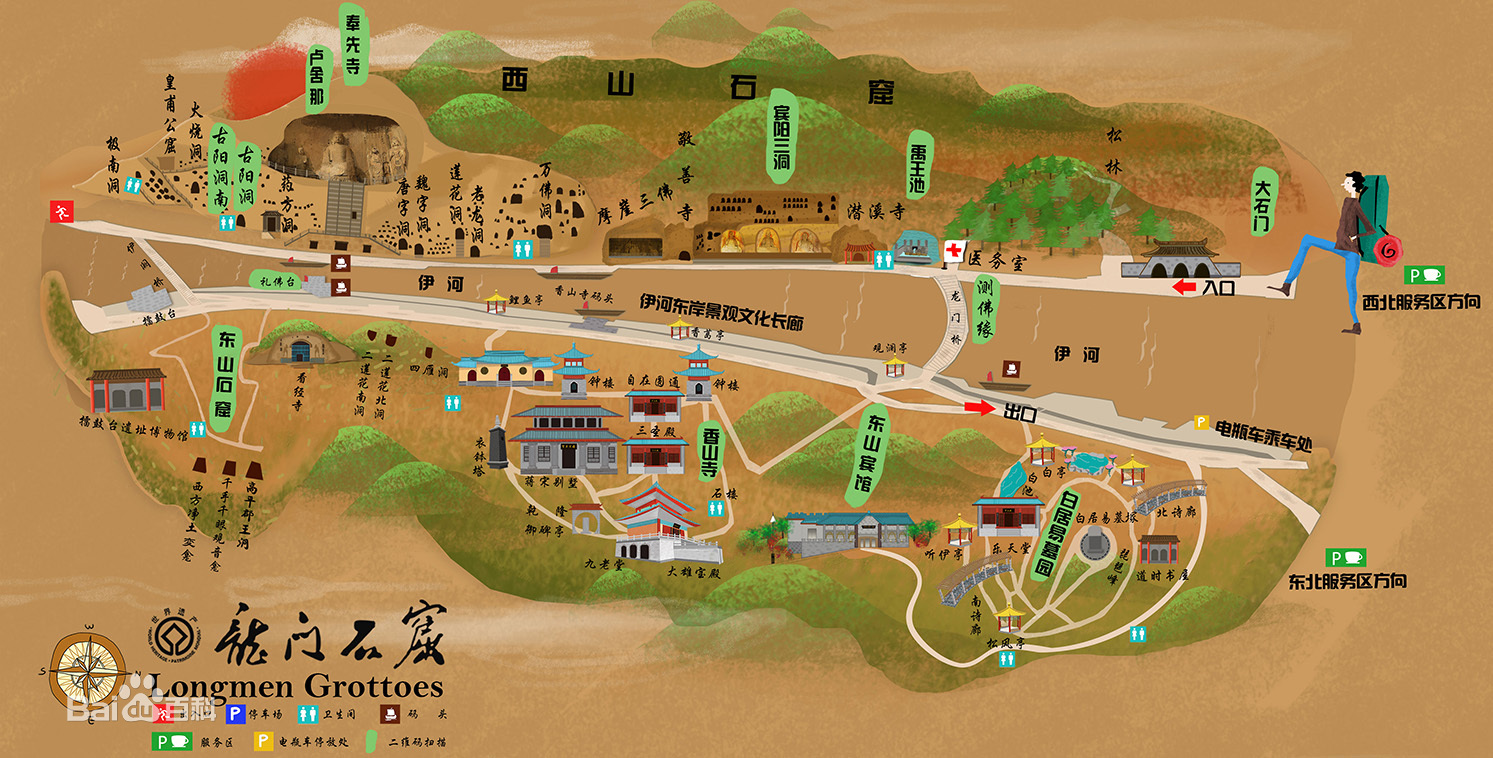

重点景点

从大石桥入口处出发,途径讲解中心、龙门桥,西山的路线会途径以下景点:

- 禹王池

- 潜溪寺

- 宾阳三洞(宾阳北洞、宾阳中洞、宾阳南洞):“剪刀手"佛像

- 摩崖三佛龛

- 万佛洞:一万五千尊佛像

- 莲花洞:穹顶大莲花

- 奉先寺:卢舍那大佛

- 古阳洞:龙门二十品

从古阳洞看完龙门十九品,继续往前,过伊阙桥(漫水桥)到对岸东山(香山),东山的路线会途径以下景点:

- 擂鼓台

- 看经寺

- 礼佛台

- 香山寺

- 白园

卢舍那大佛

卢舍那佛即毗卢遮那佛,意为太阳、光明普照,因此毗卢遮那佛在中国被意译为“大日如来”。

如果按照三身佛的说法,毗卢遮那佛为法身佛,卢舍那佛为报身佛,释迦牟尼佛为应身佛(化身佛)。

关于三身佛的概念,请参见佛的三身

卢舍那佛高 17.14米, 左侧是大弟子 迦叶(音同摄) ,右侧是弟子 阿难 ,左侧菩萨为代表大智的 文殊菩萨, 右侧菩萨为代表大行的 普贤菩萨。

卢舍那大佛体态圆满,面容慈祥,面部露出浅浅的微笑,被西方游客称为“西方蒙娜丽莎”。

宾阳北洞 - 剪刀手佛像

剪刀手佛像位于宾阳北洞,宾阳北洞开凿于北魏年间。

此佛像手印特殊,右手抬起于胸前,掌心向外,食指、中指伸直,无名指、小指蜷曲,大拇指由于损坏缘故,已不知道其姿势如何(个人推测应该也是伸直)。

佛教手印非常多,密宗的瑜伽行派手印就达到108种之多,剪刀手手印究竟传达了什么含义很令人好奇。

这尊佛像为西方世界的阿弥陀佛,左侧弟子迦叶,右侧弟子阿难,左侧胁侍观音菩萨,右侧胁侍大势至菩萨。